SNSで見かける、あの美しいピンク色のローストビーフ。自分でも作れたら…と、低温調理器に興味を持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ購入しようとすると、「本当に使いこなせるかな?」という不安がよぎります。

調理に時間がかかるといったデメリットがあるのか、また食中毒の危険性や加熱しすぎて失敗しないか、といった点も気になりますよね。

また、もっと手軽に炊飯器で代用できないか、そもそも電気代はいくらかかるのか、といった現実的な疑問も浮かんでくるでしょう。

万が一、調理中にうっかり放置してしまったらどうなるのか、専用の低温調理用容器は高そうだけど100均やニトリで揃うのか…考え始めるとキリがありません。

基本的な使い方はもちろん、思わず試してみたくなる人気のレシピや、専門家が選ぶ最新のおすすめランキングまで幅広くご紹介します。

記事を読み終える頃には、低温調理器があなたにとって本当に必要かどうか、自信を持って判断できるようになっているでしょう。

- 低温調理器が「いらない」と言われる具体的な理由

- 炊飯器での代用や電気代などのコスト比較

- 安全に使うための注意点と便利な活用レシピ

- 後悔しないための選び方と最新おすすめランキング

低温調理器はいらない?購入前の懸念点を解説

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージこの章では、多くの方が気になるであろう実践的な課題やコストの問題、そして最も重要な安全性に関する懸念について、一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。

これらの情報を知ることで、漠然とした不安が解消され、ご自身のライフスタイルに本当に合っているのかを冷静に判断できるようになるはずです。

- 低温調理器のデメリットとは?

- 電気代はいくら?コストを比較

- 低温調理は危険?やりすぎはNG

- 調理中に放置してしまったら?

- 炊飯器での代用は本当に安全か

低温調理器のデメリットとは?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ低温調理器が「いらない」と言われる背景には、いくつかのデメリットが存在します。

購入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に把握しておくことが重要です。

調理時間が長い

まず挙げられるのが、調理時間の長さです。低温調理は、低い温度でじっくりと火を通すため、ローストビーフなら3〜4時間、サラダチキンでも2時間近くかかることが珍しくありません。

思い立ってすぐに作れる手軽さはなく、食事の時間から逆算して計画的に調理を始める必要があります。そのため、忙しい平日の夕食には不向きと感じる方もいるでしょう。

焼き色や香ばしさがつかない

低温調理は、食材の水分を保ちながら加熱するため、食欲をそそる焼き色や香ばしい風味(メイラード反応)がつきません。

本格的なステーキやローストビーフに仕上げるには、低温調理後に高温のフライパンやバーナーで表面を焼き付ける工程が別途必要です。

この一手間が面倒に感じられたり、洗い物が増えたりする点をデメリットと捉える声もあります。

初期投資と収納スペース

低温調理を始めるには、専用の調理器本体と、湯を張るための大きな容器が必要です。

安価なモデルもありますが、高性能なものになると数万円の初期投資がかかります。

また、調理器本体は500mlペットボトルの1.5倍ほどの長さがあるものが多く、専用容器も大きいため、キッチンの収納スペースを圧迫する可能性があります。

購入前に収納場所を確保できるか確認しておくことが大切です。

不向きな食材や料理がある

すべての食材が低温調理に適しているわけではありません。

たとえば、生のニンニクやショウガなどの香味野菜は、肉が調理される温度帯では十分に火が通らず、生臭さが残ることがあります。

また、ひき肉やレバー類は内部まで菌が入り込んでいる可能性があり、家庭でのリスク管理が難しいため推奨されません。

電気代はいくら?コストを比較

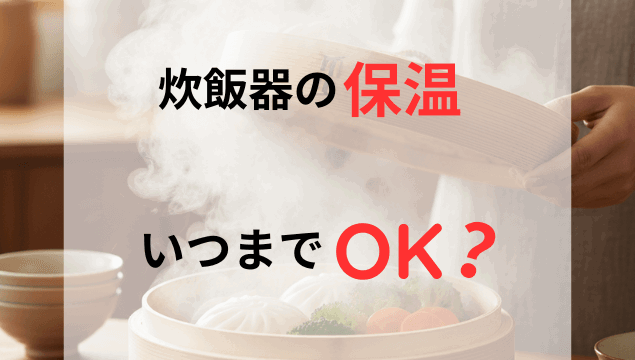

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ「低温調理は長時間かかるけど、電気代は一体いくらになるの?」という疑問は、購入を検討する上で非常に重要です。

ここでは、専用の低温調理器と、代用品として名前が挙がることのある炊飯器の保温機能を使った場合の電気代を比較してみましょう。

電力料金の目安単価である31円/kWhを基準に、「3時間の調理」を想定して試算します。(参照:公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会)

| 機器の種類 | 消費電力(目安) | 1時間あたりの電気代 | 3時間の合計電気代 |

|---|---|---|---|

| 専用低温調理器 | 1000W | 約31円 | 約93円 |

| 炊飯器(保温機能) | 17Wh | 約0.53円 | 約1.6円 |

表を見ると、純粋な電気代だけでは炊飯器の保温機能が圧倒的に安価です。しかし、この比較には極めて重大な注意点があります。

数十円の電気代を節約するために、食中毒という深刻なリスクを負うことは決して合理的ではありません。

次章で詳しく解説しますが、炊飯器の保温機能を使った低温調理は温度管理が不十分で非常に危険です。

食中毒による医療費や健康被害といった「本当のコスト」を考えれば、この電気代の差は比較の対象にすらならないと言えるでしょう。

安全性を確保できる専用の低温調理器を使った場合でも、3時間の調理で約93円と、思ったほど高額ではないことがわかります。

これは、常に最大電力を使っているわけではなく、設定温度を維持するために断続的にヒーターをON/OFFしているためです。

低温調理は危険?やりすぎはNG

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ低温調理の最大の懸念事項は、食中毒のリスクです。

これは調理法自体が本質的に危険なのではなく、細菌に関する科学的な知識が不足したまま、不適切な温度と時間で調理を行うことに起因します。

「しっとりさせたいから」と自己流で温度を下げたり、時間を短縮したりする「やりすぎ」ならぬ「やらなさすぎ」が、最も危険な行為なのです。

知っておくべき「危険温度帯」

サルモネラ菌やカンピロバクターといった食中毒菌が最も活発に増殖するのは、10℃~60℃の温度帯です。これを「危険温度帯」と呼びます。

安全な調理の基本は、食材をこの温度帯に置く時間を可能な限り短くし、速やかに殺菌できる温度まで上げることです。

低温調理は、この危険温度帯に近い温度で長時間加熱するため、厳密な温度管理が不可欠となります。

参照:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」

知っておくべき「危険温度帯」

食中毒菌の殺菌は、「温度」だけで決まるわけではなく「温度」と「時間」の組み合わせにが重要です。

たとえば、厚生労働省などが示す基準では、鶏肉の中心温度が75℃に達して1分間の加熱で多くの菌は死滅するとされています。

これと同等の殺菌効果は、63℃であれば30分間維持することでも得られる、という情報があります。

参照:内閣府 食品安全委員会「鶏肉を安全に提供するために 知っていただきたいこと」/厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」

ここで最も重要なのは、この加熱時間は「食材の中心部が目標温度に到達してから」の時間を指すという点です。

厚い肉の場合、湯温が63℃でも中心が63℃に達するまでには1時間以上かかることもあります。

この時間計算を誤ると、殺菌が不十分なまま食べてしまうことになりかねません。

見た目での判断は絶対にNG

「色が白くなったから大丈夫」「火が通っているように見える」といった見た目による判断は、低温調理において全くあてになりません。

食品安全委員会の調査によると、安全基準を満たした加熱時間前後の鶏肉では、見た目にほとんど違いがなかったとされています。経験則に頼った判断は極めて危険です。

インターネット上には、科学的根拠の乏しいレシピも散見されます。

「アルミホイルで包んで余熱で」「魔法瓶に熱湯と一緒に入れる」といった方法は、中心温度が十分に上がらず危険です。必ず信頼できる情報源のレシピに従ってください。

調理中に放置してしまったら?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ低温調理のメリットは「ほったらかしにできる」ことです。

しかし、予期せぬトラブルで長時間「放置してしまった」場合はどうなるのでしょうか。ケース別に注意点を解説します。

ケース1:低温のまま長時間放置してしまった

これは非常に危険なケースです。たとえば、イマーのセットを忘れたり、停電によって加熱が停止してしまうことがあります。

その結果、食材がいわゆる「危険温度帯」(10℃~60℃)に長時間放置されてしまうのです。

とくに、加熱後に食材を常温で放置すると、耐熱性のあるウェルシュ菌などの細菌が増殖するリスクが高まります。

たとえ加熱した後であっても、常温で長時間放置してしまった食品は、残念ですが食べずに廃棄することが最も安全です。

見た目や匂いに変化がなくても、細菌が増殖している可能性があります。

ケース2:水の蒸発により加熱が止まってしまった

長時間(たとえば10時間以上など)の調理を行う場合、容器のフタをしていないと、お湯が蒸発しやすくなり、水位が想定以上に下がるおそれがあります。

その結果、調理器の安全装置が水位低下を検知して加熱が停止するケースがあるのです。

この場合も、加熱が停止すると調理中の食材の温度が徐々に下がり、細菌が繁殖しやすい温度帯にとどまる時間が長くなるおそれがあります。

そのため、気づかないうちに食材が危険温度帯に放置されることになりかねません。長時間調理の際は、フタをする、水位を定期的に確認するなどの対策が必要です。

ケース3:設定を間違えて長時間加熱してしまった(やりすぎ)

逆に、温度設定が高すぎたり、時間を長く設定しすぎたりした場合はどうでしょうか。

食中毒のリスクは低下しますが、低温調理ならではの「しっとり、やわらか」な食感は失われます。

タンパク質が過度に凝固・収縮し、パサパサで硬い仕上がりになってしまうでしょう。これは調理の失敗ではありますが、衛生上の危険性は低いケースです。

炊飯器での代用は本当に安全か

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ「低温調理器を買う前に、家にある炊飯器で試してみたい」と考える方は少なくありません。

しかし、結論から申し上げると、一般的な炊飯器の「保温」機能を利用して代用することは、安全性の面から強くおすすめできません。

一部の新しい炊飯器には、メーカーが正式に備えた「低温調理モード」がありますが、これは従来の「保温」機能とはまったく異なるものです。

ここでは、「保温」機能を流用することがなぜ危険なのかについて解説します。

理由1:温度が不正確で不安定

炊飯器の「保温」機能は、ご飯を細菌が繁殖しにくいとされる60℃~75℃程度の温度に保つよう設計されています。

この温度帯は、繊細な低温調理には高すぎる場合が多いです。さらに大きな問題は、温度が精密に制御されていない点です。

機種によっては温度が大きく変動するため、殺菌に必要な一定の温度を安定して保てません。

理由2:水の対流がなく温度ムラができる

専用の低温調理器は、水を常に循環させることで容器内の温度を均一に保ちます。一方、炊飯器の釜の中では水の対流がほとんど起こりません。

そのため、釜の底に近い部分は熱く、水面近くはぬるいといった深刻な温度ムラが生じます。

結果として、食材の一部は加熱されすぎ、他の部分は危険温度帯に留まり、食中毒のリスクが極めて高くなります。

理由3:メーカー非推奨であり故障のリスクも

当然ながら、炊飯器メーカーは保温機能を使った低温調理を想定しておらず、推奨もしていません。

(参照:Panasonic よくあるご質問)長時間水を加熱し続けることは、故障の原因になる可能性があります。とくに、密封した袋が圧力調整の穴を塞いでしまうと、重大な事故につながる恐れもあり危険です。

「低温調理モード」付き炊飯器は有効な選択肢

一方で、ニトリの「スクエア炊飯器」のような、近年登場している「低温調理モード」を搭載した炊飯器は、安全な代替案となり得ます。

これらは保温機能とは異なり、低温調理のために意図して設計された温度制御機能を備えています。

炊飯器の買い替えを検討している方にとっては、一台二役の賢い選択と言えるでしょう。

「低温調理器はいらない」は嘘?活用法と選び方

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージこの章では高価な専用品に頼らずとも始められる手軽な工夫から、日々の食卓を豊かにする調理のアイデア、そして数ある製品の中から後悔しない一台を見つけるための視点まで、幅広くご紹介します。

これらの情報を参考にすることで、低温調理がぐっと身近なものになり、あなたの料理の可能性を広げるきっかけになるかもしれません。

- 低温調理用容器は100均やニトリで

- ほったらかしで完成する簡単レシピ

- 失敗しない機種選びのポイント

- 最新のおすすめランキングTOP3

- 結論:低温調理器はいらない、は本当か?

低温調理用容器は100均やニトリで

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ専用の低温調理器を購入する際、意外なハードルとなるのが「お湯を張るための容器」です。

高価な専用コンテナもありますが、実は100円ショップやニトリといった身近な店舗で、十分な性能を持つ代替品を賢く見つられます。

100円ショップ(ダイソー・セリアなど)の活用術

100円ショップは、工夫次第で低温調理の強力な味方になります。重要なのは、製品の「材質」と「耐熱温度」を必ず確認することです。

ポリプロピレン(PP)製容器

低温調理には、ポリプロピレン製の容器がおすすめです。食品保存用のコンテナや収納ボックスの多くは、この素材でできています。

耐熱温度が約140℃まであるため、低温調理でよく使う55℃から95℃の温度であれば、通常は問題なく使えます。

ただし、製品によっては仕様が異なる場合があるため、使用前には必ず製品の底やラベルに記載されている「PP」という材質表示と耐熱温度を確認しましょう。

また、ダイソーなどで500円程度で販売されている大型の収納ボックスのフタに、低温調理器を固定するための穴を開け、専用コンばして活用するDIYも人気です。

耐熱ポリ袋

調理に使う袋も100円ショップで手に入ります。たとえば、岩谷マテリアルの「アイラップ」は耐熱性が高く安価で、多くの低温調理愛好家から支持されています。

ジップロックなどのフリーザーバッグも定番ですが、コストを抑えたい場合にはとにおすすめです。

製品ラベルを確認して材質や耐熱温度を把握する習慣は、安全に調理を行うために欠かせません。

ニトリの活用術

ニトリは、100円ショップよりは高価ですが、品質と価格のバランスに優れた製品が揃っています。

ホーローやステンレス製の鍋

普段使っているパスタ鍋のような深さのある鍋も容器として使えます。ニトリにはさまざまなサイズの鍋があり、調理器具を統一したい場合に適しています。

ホーロー製の保存容器なども、化学的に安定しており匂い移りも少ないため、容器として活用可能です。

耐熱ガラス製品

少量の調理であれば、耐熱ガラス製のボウルなども使えます。

ニトリの「耐熱ガラス片口調理ボウル」などは、そのまま食卓に出せるデザインのものもあり便利です。

ほったらかしで完成する簡単レシピ

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ低温調理器の最大の魅力は、正確な温度管理を機械に任せ、ほったらかしでプロ級の料理が完成することです。

ここでは、低温調理器の真価がわかる、代表的で簡単なレシピを2つご紹介します。

究極のしっとり!サラダチキン

パサつきがちな鶏むね肉が、驚くほどしっとりジューシーに仕上がる定番レシピです。

- 鶏むね肉(1枚)の厚さを均等にし、フォークで数か所刺す。

- 塩、こしょう、お好みのハーブ(ローズマリーなど)を全体にしっかりと擦り込む。

- 耐熱性のポリ袋に入れ、空気を抜いて密封する。

- 低温調理器を63℃・1時間30分に設定し、調理開始。

- 完了後、袋ごと氷水で急冷すれば完成。

お店の味!本格ローストビーフ

火入れが難しい塊肉も、低温調理なら失敗知らず。記念日のごちそうにもぴったりです。

- 牛もも肉の塊(300〜400g)に塩、こしょう、すりおろしニンニクを擦り込む。

- 高温に熱したフライパンで、肉のすべての表面に焼き色をつける。

- 粗熱が取れたら耐熱性のポリ袋に入れ、空気を抜いて密封する。

- 低温調理器を58℃・3時間に設定し、調理開始。(※ミディアムレアの温度設定)

- 完了後、袋から取り出し、アルミホイルに包んで15分ほど休ませる。

表面を先に焼くことで香ばしさが増し、旨味を閉じ込める効果があります。その後、休ませることで肉汁が落ち着き、切った時に流れ出るのを防げるでしょう。

袋に残った肉汁は、醤油や赤ワインを加えて煮詰めれば絶品ソースになります。

失敗しない機種選び!4つのポイント

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ低温調理器の購入で失敗しないためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。自分の料理スタイルに合った一台を見つけるための基準をご紹介します。

出力(ワット数):加熱スピードの決め手

ワット数(W)は、水を設定した温度まで加熱する速さに直接関係します。

ワット数が高いほど(1000W〜1200W)、大きな容器でも素早く加熱でき、食材が危険温度帯に留まる時間を短縮できます。

それゆえ、大家族や作り置きで大量に調理する方はハイパワーモデルがおすすめです。

一方、一人暮らしや少量の調理が中心であれば、800W〜850Wのモデルでも十分な性能を発揮します。

また、調理全般を自動化したい方には、オートクッカーという選択肢もおすすめです。

https://gohangear.com/cooking-with-the-auto-cooker-bistro/

温度の精度と安定性

低温調理の心臓部とも言える機能です。設定した温度をどれだけ正確に、そして安定して維持できるかが、料理の仕上がりを左右します。

少なくとも±0.5℃以内の精度を持つモデルを選ぶと良いでしょう。ハイエンドモデルでは±0.1℃という高精度を誇るものもあります。

サイズと形状(鍋への対応力)

自宅にある鍋で使いたい場合、その鍋の深さに対応できるかを確認する必要があります。スティック型の調理器は意外と長さがあるため、浅い鍋では使えないかもしれません。

サンコーの「マスタースロークッカーS」のように、浅い鍋(深さ7cm〜)に対応したコンパクトなモデルも存在します。

収納スペースが限られている場合も、コンパクトさは重要な選択基準になるでしょう。

操作性と手入れのしやすさ

日々の使い勝手に影響するのが、操作性と手入れのしやすさです。タッチパネル式かダイヤル式か、操作が直感的で分かりやすいかを確認しましょう。

また、ヒーター部分のカバーが取り外せて洗浄しやすいかどうかも、清潔に保つ上で重要なポイントです。

完全防水仕様のモデルであれば、丸洗いできるため手入れが非常に楽になります。

これらのポイントに加えて、スマートフォンアプリと連携して遠隔操作ができるか、公式レシピが充実しているかなども比較検討の材料になります。

自分の使い方をイメージして、最適な一台を選びましょう。

最新のおすすめランキングTOP3

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージここでは、前述の選び方のポイントを踏まえ、現在市場で高く評価されている低温調理器の中から、とくにおすすめの3機種をランキング形式でご紹介します。

| おすすめの低温調理器 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 順位 | モデル名 | 出力 | 主な特徴 | 最適なユーザー |

| 1位 | BONIQ 2.0 | 1,000W |

|

本格派・テクノロジー志向派 |

| 2位 | アイリスオーヤマ LTC-02 | 800W |

|

初心者・予算重視派 |

| 3位 | Emperor Tamarin | 1200W |

|

パワーユーザー・時間効率重視派 |

1位:BONIQ 2.0(ボニーク)

日本の家庭用低温調理器市場を牽引するリーダー的存在です。

洗練されたデザインとハイパワー、卓越した温度安定性に加え、スマートフォンアプリと連携して外出先からでも操作できるのが最大の特徴。

ブランドが提供する膨大な数の公式レシピは、調理の幅を無限に広げてくれます。価格は高めですが、最高の性能とサポートを求める方に最適です。

2位:アイリスオーヤマ LTC-02

「まずは低温調理を試してみたい」という方に最適な、コストパフォーマンスに優れた入門機です。

十分なパワーとシンプルな操作性を両立しており、誰でも簡単に使えます。防水性能も備えているため、日々のお手入れが簡単なのも嬉しいポイント。

多くの比較レビューで「最初の一台」として高く評価されています。

3位:Emperor Tamarin(エンペラータマリン)

業務用レベルの1200Wという圧倒的なハイパワーを誇り、大量の水を迅速に加熱できます。

クリップ式ではなくスタンド一体型で自立するため、鍋のフチだけでなく中央にも設置でき、大量調理時の温度ムラを防ぎます。

完全防水仕様で丸洗いできるなど、使い勝手にも優れており、価格も1万円台とリーズナブル。本格的な調理を効率的に行いたい方におすすめです。

結論:低温調理器はいらない、は本当か?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ低温調理器が不要と言われる理由は、調理時間や衛生管理の難しさにあります。しかし、正しい知識を持てば、誰でも失敗なくプロの味を再現できる強力なツールです。

本記事で解説したデメリットや安全な使い方、おすすめ機種を参考に、ご自身のライフスタイルに本当に必要か最終判断してください。

まずは、気になるモデルの公式サイトで、作ってみたいレシピがあるかチェックしてみましょう。

- 低温調理器は調理に時間がかかり計画性が必要

- フライパンで焼くなどの仕上げの一手間が発生する

- 初期投資や収納スペースの確保が課題になる場合がある

- 最大の懸念は食中毒リスクであり正しい知識が不可欠

- 危険温度帯や殺菌に必要な温度と時間の関係を理解する必要がある

- 自己流のアレンジや根拠の薄いレシピは非常に危険

- 一般的な炊飯器の保温機能での代用は温度が不安定で推奨されない

- 電気代は3時間の使用で約93円と高額ではない

- 肉や魚のタンパク質を硬化させずジューシーに仕上げられる

- 誰でも失敗なくプロレベルの火入れを再現しやすい

- 調理中はほったらかしにでき時間を有効活用できる

- 容器は100均のPP製ボックスなどで安価に代用可能

- 機種選びでは出力・精度・サイズ・手入れのしやすさが重要

- スピードや手軽さを最優先する人には不要かもしれない

- 食の探求や最高の食感を求める人には価値ある投資となる

「すぐ焦げ付く」「どれがいいか分からない」…そんな悩みから卒業しませんか?

素材選びから寿命の判断、正しい手入れまで。フライパンに関するあらゆる疑問の答えをここに凝縮しました。