時短を期待してフードプロセッサーを使ってみたものの、出来上がったのは理想とはほど遠い、どこか水っぽくシャリシャリとした食感のとろろ。

せっかくの山芋が台無しになったようで、「何が悪かったんだろう…」とがっかりした経験はありませんか。

この記事では、正しいとろろの作り方はもちろん変色するのはなぜか、そもそもフードプロセッサーで調理してはいけないものはあるのか、といった疑問に答えます。

また、すり鉢をお持ちでない場合、他の道具で代用できるか気になっている方もいらっしゃるかと思います。

そのような方のために、フードプロセッサーがミキサーの代用になるのかについても解説。ハンドブレンダーや100円ショップの調理器具など、さまざまな道具を比較します。

さらに、あなたに合った最適な解決策を紹介します。

- フードプロセッサーのとろろがまずい根本的な理由

- 食感を改善し、美味しく作るための具体的なコツ

- すり鉢の代わりになるさまざまな調理器具の長所と短所

- 山芋を扱う際の「かゆみ」や「変色」を防ぐ下準備の方法

フードプロセッサーできざんだとろろがまずい理由

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージこの章では、調理器具の特性が食材の食感にどう影響するのかという根本的な理由から、調理中のささいな悩みまで、一つ一つの疑問に丁寧にお答えします。

ここで紹介する方法を試すことで、フードプロ-セッサーを使いこなし、手軽さと美味しさの両方を叶えられるようになるでしょう。

- なぜまずい?フードプロセッサーの欠点とデメリット

- まずくならない作り方のコツ

- 厄介な「かゆみ」を防ぐ下準備のコツ

- 変色するのはなぜ?どうすれば防げる?

- そもそもフードプロセッサーで調理してはいけないもの

なぜまずい?フードプロセッサーの欠点とデメリット

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ結論から言うと、フードプロセッサーでとろろがまずいと感じる最大の理由は、その仕組みにあります。

フードプロセッサーは、食材を「すりおろす」のではなく、鋭い刃で高速回転しながら「細かく切りきざむ」ための調理器具です。

そのため、山芋の細胞を優しくすり潰すおろし器や鉢と違い、刃で叩き切るため、どうしても山芋の粒が粗く残ってしまいます。

この結果、口当たりが滑らかにならず、多くの人が表現する「シャリシャリ」「ザラザラ」とした食感になるのです。

また、山芋の細胞壁が十分に破壊されないため、本来の強い粘り気も引き出しにくくなるのも原因です。

上記のように、便利なフードプロセッサーにも、とろろ作りにおいては明確な欠点とデメリットが存在します。ただし、この特性を理解すれば、逆に対策を立てることも可能です。

まずくならない作り方のコツ

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージフードプロセッサーの特性を理解した上で、少しでも美味しいとろろを作るためのコツがいくつかあります。

まず、フードプロセッサーできざむ場合、使用する山芋の種類が重要です。

粘り気が比較的少なく水分の多い「長芋」を選ぶことで、モーターへの負担を減らし、さらっとした仕上がりにしやすくなります。

調理を始める際には、一度に全ての長芋を入れるのではなく、容器の半分以下の容量を守りましょう。

そして、いきなり連続運転するのではなく、「パルス運転(短い断続的な作動)」を数回繰り返すのがポイントです。

パルス運転することにより、刃が食材にうまく食い込み、均一に粉砕しやすくなります。

ある程度細かくなったら、連続運転に切り替えますが、時間は5~8秒程度と短めにしましょう。

撹拌時間が長すぎると、粘りが出すぎてモーターに負荷がかかったり、風味が落ちたりする原因になります。

シャリシャリとした食感を少し残したい場合は、さらに短い時間で止めると良いでしょう。

だし汁や白だし、卵などを加える場合は、長芋の撹拌が終わった最後のタイミングで加え、軽く全体を混ぜ合わせる程度にしましょう。

最初から一緒に入れると、粘りが出にくくなることがあります。

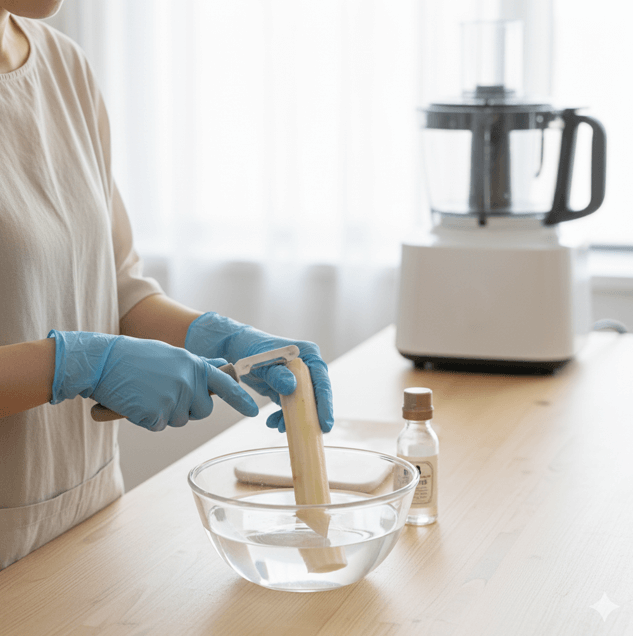

厄介な「かゆみ」を防ぐ下準備のコツ

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージとろろ作りで多くの人が悩まされるのが、山芋を触った際の手のかゆみでしょう。

このかゆみの原因は、山芋の皮の近くに多く含まれる「シュウ酸カルシウム」の結晶が皮膚に刺さることです。

最も手軽で効果的なのは、調理前に食酢を水で薄めた酢水に手や腕を浸す方法です。シュウ酸カルシウムは酸に弱いため、酢の成分が結晶を溶かし、刺激を和らげてくれます。

また、そもそも手に付着させないために、ビニール手袋を着用するのも確実な方法です。

フードプロセッサーを使う場合は、山芋を手に持つ時間が短縮されるため、かゆみが発生するリスクそのものを軽減できるという利点もあります。

万が一かゆくなってしまった場合も、慌てて水で洗い流すのは、シュウ酸カルシウムの結晶が広がってしまうため、逆効果になることがあります。

そのため、まずは酢水で洗い流すか少し熱めのお湯で温めると、かゆみが和らぐでしょう。

変色するのはなぜ?どうすれば防げる?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージすりおろしたとろろが、時間と共に茶色っぽく変色してしまうのもよくある悩みの一つです。

変色する原因は、山芋に含まれるポリフェノールという成分が、ポリフェノールオキシダーゼという酵素の働きによって空気に触れて酸化するためです。

この変色を防ぐ最も一般的な方法は、前述のかゆみ対策と同様に「酢」を活用することです。

皮をむいた山芋を、酢を数滴たらした水(酢水)に5~10分ほど浸けておくことで、酵素の働きを抑制し、変色を防ぐ効果が期待できます。

このひと手間を加えるだけで、見た目の美しい白いとろろを保てます。

ただし、長時間浸けすぎると山芋が水っぽくなったり、酢の風味が移ったりすることがあるので注意が必要です。

調理後は、なるべく空気に触れないようにラップを密着させて冷蔵庫で保存し、早めに食べきりましょう。

そもそもフードプロセッサーで調理してはいけないもの

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージフードプロセッサーは非常に便利な調理器具ですが、万能ではありません。とくに、とろろ作りに使用する山芋の種類には注意が必要です。

多くのフードプロセッサーの取扱説明書では、粘り気の非常に強い山芋の使用を禁止、または推奨していません。

とくに注意が必要な山芋の種類

- 自然薯(じねんじょ):粘りが極めて強く、モーターに甚大な負荷をかけるため、故障の直接的な原因になります。絶対に使用しないでください。

- 大和芋(やまいも)、つくね芋:これらも非常に粘りが強く、うまく撹拌できないだけでなく、モーターの過熱や停止を引き起こす可能性が高いです。

上記の山芋が禁止されている理由は、強い粘性が刃の回転を妨げ、モーターに想定以上のトルク(回転力)を要求するためです。

保護装置が作動して停止すればまだ良いですが、最悪の場合はモーターが焼損し、フードプロセッサー本体が故障してしまいます。

パナソニック公式サイトの情報

大手家電メーカーであるパナソニックの公式サイトでも、フードプロセッサーの「おろし・とろろカッター」で調理できる芋は「長芋のみ」と明記されています。

つくね芋や自然薯などは禁止材料として挙げられています。(参照:パナソニック公式サイト よくあるご質問)

これらの理由から、フードプロセッサーでとろろを作る際は、使用する山芋が「長芋」であることを確認した上で、安全に調理することが重要です。

とろろがフードプロセッサーでまずいなら別の案を

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージここでは、ご家庭にある身近な調理器具から、手軽に入手できる便利なアイテムまで、さまざまな選択肢を一つずつ丁寧に検証していきます。

それぞれの道具が持つ特性や、使用する上での小さなコツも合わせてご紹介しますので、ご自身の求める食感や使い勝手に合わせて最適な道具がきっと見つかるはずです。

- すり鉢がない場合の代用品を紹介

- 山芋すりおろし器は100均でも良い?

- ブンブンチョッパーでとろろは作れる?

- ハンドブレンダーで作るときの注意点

- フードプロセッサーはミキサーの代わりになる?

- ミキサーで作るときのポイントとは

- 「フードプロセッサーできざんだとろろはまずい」の最終結論

すり鉢がない場合の代用品を紹介

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ本格的なとろろ作りに欠かせないすり鉢ですが、持っていないご家庭も多いでしょう。しかし、すり鉢がない場合でも、美味しいとろろを作るための代用品はいくつかあります。

最も一般的なのは、セラミック製やプラスチック製のおろし器です。

とくに目の細かいタイプを選べば、山芋の細胞を細かく破壊できるため、比較的滑らかな食感に仕上げられます。

ただし、金属製のおろし金は変色の原因になることがあるため、非金属製のものがおすすめです。

もう一つの面白い方法が、厚手のポリ袋とめん棒を使うやり方です。皮をむいた長芋を袋に入れ、空気を抜いて口を閉じ、めん棒で叩いて潰します。

この方法だと、粗めの粒が残る素朴な食感になりますが、洗い物が少なく、手もかゆくならないという大きなメリットがあります。和え物など、食感を少し残したい料理に最適です。

山芋すりおろし器は100均でも良い?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージとろろを手軽に作るために、100円ショップのすりおろし器を検討する方もいるでしょう。結論として、100均のすりおろし器でも、とろろを作ることは十分に可能です。

ただし、高価な調理器具と比べる場合、気をつけるべき点がいくつかありますのでご注意ください。

多くはプラスチック製で刃の鋭さが劣るため、すりおろすのに少し力が必要だったり、時間がかかったりする場合があります。

また、刃の形状によっては、専門メーカーのおろし器ほどきめ細かくはならず、少し粗めの仕上がりになることも考えられます。

とはいえ、たまにしかとろろを作らない、あるいは手軽さを最優先したいという方にとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。

まずは100均の製品で試してみて、より本格的な食感を求めたくなったときに、専門のおろし器や鉢の購入を検討するのが賢明です。

ブンブンチョッパーでとろろは作れる?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージハンドルを引くだけで手軽にみじん切りができる手動フードプロセッサー、通称「ブンブンチョッパー」でとろろが作れるか、という疑問もよく聞かれます。

これも答えは「作れる」ですが、仕上がりには特徴があります。

ブンブンチョッパーも、電動フードプロセッサーと同様に、刃で食材を「切りきざむ」器具です。

そのため、仕上がりは滑らかなペースト状にはならず、「つぶつぶ」「シャキシャキ」とした粗めの食感になります。

とはいえ、紐を引く回数を調整することで、ある程度好みの粗さにコントロールできる利点もあります。

また、モーター故障の心配がなく洗浄も簡単で、少量の調理に向いているのも使いやすいポイントでしょう。

お好み焼きの具材として山芋を入れる際など、あえて食感を残したい用途には非常に便利です。滑らかさを求めるのではなく、一つの調理スタイルとして活用してください。

※「切り刻む」という特性は、同じく根菜である大根おろしを作る際にも、独特の食感として活せます。

ハンドブレンダーで作るときの注意点

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ鍋やボウルに直接入れて使えるハンドブレンダー(イマージョンブレンダー)も、とろろ作りに使用できます。

しかし、これもフードプロセッサーと同様、あるいはそれ以上に注意が必要な器具です。

第一に、ハンドブレンダーも粘り気の強い食材は非常に苦手です。

とくに自然薯や大和芋をそのまま撹拌しようとすると、粘りがブレードに絡みつき、モーターに極度の負荷がかかり、故障や焼損の原因になります。

取扱説明書で山芋の使用を明確に禁止している機種も少なくありません。ハンドブレンダーでとろろを作る際は、以下の条件を守ることが重要です。

- 水分の多い「長芋」のみを使用する

- 必ずだし汁などの液体を一緒に入れる

- 低速モードで、1分以内の短時間運転を徹底する

一部のレシピでは、山芋をだし汁で軽く煮て柔らかくしてから撹拌する方法も紹介されています。

これは粘度を下げるための工夫ですが、いずれにしても機器に大きな負荷がかかることを理解した上で、慎重に使用する必要があります。

フードプロセッサーはミキサーの代わりになる?

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージ「フードプロセッサーはミキサーの代わりになるのか」という疑問は、とろろ作りに限らずよく聞かれますが、この2つは似ているようで全く異なる役割を持つ調理器具です。

とろろ作りにおいては、その違いが仕上がりに決定的な差を生みます。

言ってしまえば、両者は得意なことが正反対。固形物をきざむのがフードプロセッサー、液体と混ぜて滑らかにするのがミキサーです。

フードプロセッサーは、少量の液体または液体なしで、固形の食材を切り刻んだり、混ぜ合わせたりするのが得意です。刃はS字型で、水平に回転します。

一方、ミキサー(ブレンダー)は食材と十分な量の液体を一緒に入れ、竜巻状の渦を起こして対流させながら、全体を滑らかな液体状にするのが得意です。

このため、とろろ作りにおいて、フードプロセッサーは山芋を「砕く」ことしかできず、ザラザラした食感になります。

対照的に、ミキサーはだし汁などの液体と一緒であれば、山芋を非常に滑らかな状態にできます。

つまり、とろろ作りにおいて、フードプロセッサーは(滑らかな食感を求める上では)ミキサーの代わりにはなりません。

| フードプロセッサーとミキサー/ブレンダーの違い | |||

|---|---|---|---|

| 調理器具 | 主な機能 | 得意なこと | とろろの仕上がり |

| フードプロセッサー | きざむ・混ぜる (Chop/Mix) | 固形物の処理、みじん切り | 粗く、シャリシャリした食感 |

| ミキサー/ブレンダー | 撹拌・乳化 (Blend/Emulsify) | 液体と固形物を混ぜて滑らかにする | 液体と混ぜれば非常に滑らかにできる |

ミキサーで作るときのポイントとは

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージミキサーを使えば、フードプロセッサーよりも格段に滑らかなとろろを作ることが可能です。ただし、こちらも安全に美味しく仕上げるためにはいくつかのポイントがあります。

最大のポイントは、必ずだし汁や水などの液体を一緒に入れることです。液体がないと、刃が空転してしまい、うまく撹拌できません。

また、粘り気の強い山芋が刃やモーターに直接絡みつくのを防ぐ役割も果たします。目安として、山芋がひたるくらいの液体を加えると良いでしょう。

フードプロセッサーと同様に、使用する山芋は粘り気の少ない「長芋」を選ぶのが最も安全です。

大和芋など粘りの強い芋を使う場合は、だし汁の量を多めにするなどの工夫が必要です。

そして、運転は必ず低速モードから始め、長時間連続で回し続けないようにしましょう。数十秒で十分滑らかになります。

この方法は、最終的にだし汁で伸ばして「とろろ汁」として食べる場合に最適です。

だし汁の計量や追加の手間はかかりますが、その分、お店のような滑らかなのどごしを楽しめます。

「フードプロセッサーできざんだとろろはまずい」の最終結論

刃音録ーイメージ

刃音録ーイメージフードプロセッサーでとろろがまずいのは、刃で「きざむ」仕組みが原因です。

滑らかな食感を求めるなら液体と一緒に使うミキサー、最高の舌触りを目指すなら伝統的なすり鉢など、仕上がりに合わせて道具を選ぶことが大切です。

まずはご自身のキッチンにある調理器具を確認し、どのようなとろろを作りたいかイメージしてみてください。

あなたにぴったりの方法で、絶品とろろを食卓へ。

- フードプロセッサーのとろろがまずいのは刃で「きざむ」ため食感がザラザラになるから

- 美味しく作るコツは水分が多く粘りの少ない「長芋」を短時間で撹拌すること

- 手の「かゆみ」はシュウ酸カルシウムが原因で酢水や手袋で防げる

- 「変色」は酸化が原因でこれも酢水に浸けることで防止可能

- 自然薯や大和芋など粘りの強い山芋はモーターが故障する危険があるため絶対に使わない

- すり鉢がない場合は目の細かいおろし器やポリ袋とめん棒でも代用できる

- 100均のおろし器でもとろろは作れるが少し力や時間が必要になる

- ブンブンチョッパーは手動だが仕組みは同じで粗めの食感を楽しみたいときに便利

- ハンドブレンダーは液体を加え短時間運転を守らないと故障リスクが高い

- フードプロセッサーとミキサーは「きざむ」と「混ぜる」で機能が全く異なる

- とろろ作りでフードプロセッサーは滑らかなミキサーの代わりにはならない

- ミキサーを使う際は必ずだし汁などの液体を一緒に入れるのがポイント

- 究極の滑らかさを求めるなら伝統的なすり鉢やおろし器が最適

- 求める食感によって最適な道具は変わるため目的別に使い分けるのが賢い

- フードプロセッサーの特性を理解すればシャリシャリ感を活かした料理に応用できる

「すぐ焦げ付く」「どれがいいか分からない」…そんな悩みから卒業しませんか?

素材選びから寿命の判断、正しい手入れまで。フライパンに関するあらゆる疑問の答えをここに凝縮しました。